|

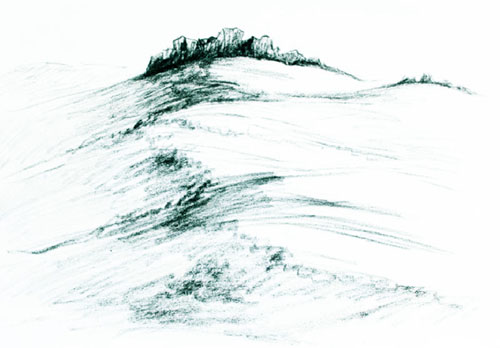

山脚下的莜麦已经收割殆尽,麦茬、秸秆一片金黄,山坡上的野草、灌木还是满目青绿,青黄相间,绿中泛黄,好一派秋天丰收的景象。十多匹马在坡上或站或卧,都懒懒散散的,暖暖地晒着太阳。这幅景象竟让我心中有些莫名的感动。这是有坡地的农村的特点,一马平川的地方,马匹早已被机械替代了,只有有坡地的村庄还保留着养马的传统。现在到旅游点骑马,要钱不说,马也没有个精神劲儿,跟绵羊似的,我们小时候骑马不是寻常事吗? 登上山顶,是一片开阔的坡地,长满了没胫的野草。走到“鸡冠”下近距离观察,这一排石崖突兀高耸,险峻刚立,竟有五六丈高,最顶部的尖端直插云霄,凌空欲飞,崖底面积约二万平方米,上有稀疏的席麻草(学名荨麻草,春天时的嫩叶可以和土豆烩着吃),还有铁杆蒿破石而生,迎风而立,展示着顽强的生命力。当地人用铁杆蒿制成锅刷子,既经济又环保,是农家大锅灶的好炊具。另外还有一种结小红果的灌木,在风中摇曳。这种小红果叫“油瓶瓶”,味道酸甜酸甜的。石崖的样子怪模怪样,说不清是什么石质。该写成“石崖”还是“石牙”呢?我感觉叫“石牙”更准确些,因为它长得确实是牙里牙碴的,如牙齿咬合般地交错。隐蔽处竟有鸟儿们在筑窝,鸟儿们真是聪明绝顶,知道咋避风躲雨。鸟窝有小如拳头的,也有大如箩筐的,有的利用石缝因陋就简,因势造形。鸟窝材质有泥巴的,也有用草茎、树枝编造的,里面再絮上厚厚的绒草。究竟是些什么鸟儿,我不敢妄下结论,只好拍下些鸟窝的照片回去请教专家,让那些“专家”们胡诌去吧!我脚下几块小的石块,也是形态别致,既没棱,没角,也没面,砌墙肯定是用不上的。我想给它们起个名字吧,竟没了思路,但群众是最有智慧的,还是让当地群众来命名吧!也许就是因为这个怪样,才显得它们不同寻常,才不被人们所用,得已在这里一躺千万年吧。 站在山顶四下一望,屋舍点点,无限风光尽收眼底,大大小小的丘陵像瓜瓞绵绵,围成一个大怀抱,母亲似的左揽右拢地把大厂、羊圐圙、大东沟、大井沟和垴包山这几个村庄如孩子一样搂在怀里。

绕到石崖西面,也算是背面(东面陡峭直立算是正面,不知这么讲对不对),坡度较缓,是可以爬上石崖顶端的。村里人讲,从这里可以看到冰山梁、独石口。可惜我是个近视眼,没有那么好的眼力,但极目远眺,仍感到无比的震撼。视野是如此的寥廓,远山连绵起伏,秋天的大地是五色的,天空是高远明净的。数不清的风力发电塔擎天而立,银白的光泽与蓝天相映衬,巨大的扇叶匀速而稳健地迎风旋转,好似在空中漫步,给人静中生动的力量。坝上的四季长风插上科技的翅膀,竟是文明发展的动力。公路上往来穿梭的各色各型的汽车,像一个个跳动的音符,又像汇成的彩色河流。这运动着的风车、汽车、收割机,忙碌的人影、五彩的大地和蔚蓝的天空,构成了一幅绝妙的秋日画卷。 相传很久以前,有个年轻的猎人经常到鸡冠山来打猎,一日忽然发现一只皮毛发亮、体格健硕的沙狐子,大白天在山梁上大模大样地或跳或跑,或转来走去的,独自玩耍。这可是一张好皮子啊,给媳妇做一顶狐皮帽子该有多好!猎人心中一阵狂喜,蹑手蹑脚地靠近过去,藏在一块大石头后面,找了个好角度,瞄准了,“呯”就是一枪。狐狸应声跌了一个跟头,扬起一股尘土,翻过一道梁跑了。打猎的提枪紧紧地追上梁来,却见一个白胡子老汉从坡下向他迎面走来。他急切地问:“可看见一只沙狐子跑过去了没有?”老汉回答说:“没看见。”打猎的人就装了火药,又四下寻找。狐狸又在他眼前出现了,根本没跑多远,似乎是受伤了。猎人顾不得多想,抬枪就打,并顺势追了过去,可除了一股烟尘外,又不见了狐狸的踪影。蹊跷的是,那个白胡子老汉也跟着转了过来,并告诉他说:“狐狸往南跑了。”打猎的又是一边赶紧装火药,一边朝南边张望,拎上枪向南坡奔去。这只狐狸好像有意在等着他,还轻蔑地与他对视。猎人端枪狠狠地向狐狸射去,火光硝烟处,只见那个白胡子老汉凛然地站在那里,他摊开一只手掌说道:“后生,你拿回去吧!”猎人定睛一看,大惊失色,原来是一把枪砂。他马上扔掉火枪,“扑通”一声跪倒在地,向老汉连连磕头。半晌,这个打猎的年轻人抬起头来,哪里还有白胡子老汉的身影,吓得踉踉跄跄地跑回了家。“三枪打不死狐仙爷”的故事就此流传开来。不久,村民们便在鸡冠山的南坡(也就是白胡子老汉消失的地方)盖起了一座精巧的“狐仙庙”。这个年轻的猎人再不打猎杀生,从此安安心心地耕田种地去了。 可惜的是,这座狐仙庙在“破四旧”时被拆掉了。“文化大革命”真是“大革文化命”,拆掉的未必是封建迷信,却是对因果报应的敬畏。看看今日社会之种种恶行,根源不正在于此吗?“善恶终有报,天道好轮回。不信抬头看,苍天饶过谁。”一个人如果有此信念,他还敢为非作歹吗? 2016年有人搞旅游景点,又在鸡冠山的原址上恢复了这座狐仙庙。 鸡冠山的石崖在周围村庄人们的心中是威严壮美、高不可攀的。在“备战备荒为人民”的日子里,民兵训练热火朝天,“一手握锄头,一手拿枪杆”,真正是“召之即来,来之能战,战之必胜”。军事演习有时故意选在漆黑的夜间进行,三个村的民兵相约,谁抢先登上石崖顶部拔掉预先放置的白旗,再插上红旗就算胜出。一声冲锋的号角打破了夜的寂静,三个村的民兵点燃火把,从山脚向顶峰冲去。一束束火把像一盏盏灿烂的华灯,伴随着呐喊声、欢呼声,在跳跃,在涌动。火把照亮了山顶,照亮了夜空,也点燃了民兵练武的万丈豪情。 旅游热让人们意识到鸡冠山背后蕴藏的巨大经济效益,但鸡冠山究竟属于哪个村的争论,却是由来已久,从未间断过。这座山坐落在三个行政村中间,山西面是垴包山村,山东北是大厂村,山东南是羊圐圙村。羊圐圙村的人说,山南面有两片原始的树林子,一片是山杏林,一片是榆树林,都有好几百亩,自古以来就是羊圐圙的,特别是那片山杏林,一直就是我们村孩子们的水果园。每年夏天山杏熟了的时候,别村的孩子就不敢明目张胆地来,要么托关系来,要么偷偷摸摸地来。上世纪六七十年代“六一”儿童节时,羊圐圙小学每年都会组织同学们爬上鸡冠山欢度节日,可别村的学校就没有来过,所以说鸡冠山当然是羊圐圙村的。而大厂人说,鸡冠山东南的土地都是大厂的,是清末民初时大厂的先人陈刚开垦出来的,就连你们村落的位置原来也是陈刚圈羊的地方,所以你们村才叫“羊圐圙”呢!垴包山人一听就火了,反问道,你们知道石崖西面那些头的朝向各不相同的 “卧牛石”的来历吗?很早以前,鸡冠山上有一种很凶残的野兽叫“猞猁”,常下山去祸害村民的猪羊鸡兔,是我们山西人来了(垴包山村的人多是山西灵丘人),用十几头勇猛、健壮的大犍牛击退了猞猁,才保住了村里的家禽、家畜。这些犍牛后来变成了石头,似睡非睡,警惕地卧在那里,不论白天黑夜,还是严寒酷暑,一直在保护着乡亲们的生命财产安全,这鸡冠山理应是垴包山村的。就这样一辈接着一辈,一代传给一代,直到今天还是争吵不休,谁也说不清楚鸡冠山到底是属于哪个村的。 现在,终于有人迈出了开发鸡冠山旅游的第一步,无论鸡冠山属于哪个村,我们都应该大力宣传鸡冠山,并挖掘鸡冠山的文化内涵,让外埠人了解鸡冠山。因为只有文化才是旅游的灵魂,而旅游则是文化发展的依托。 |

|

(责任编辑:红枫) |

- 当前位置:地名文化

-

鸡冠山时间:2018-09-30 作者:罗涛 来源:沽源网 点击: 次

长按二维码 关注沽源网

长按二维码 关注沽源网